この記事を書いた人

shiro(しろ)

・占いや心理学が大好きなブロガー

・MBTI・数秘術・パワーストーンを日々勉強中

・自分を知って、毎日をちょっと楽しく

・読むと元気になれる記事をお届けします

・パワーストーンや性格診断の記事も人気!

HSP(Highly Sensitive Person:ハイリー・センシティブ・パーソン)は、感受性が鋭く、音や匂い、会話のトーンなど、意識していなくても周囲の変化を敏感に受け取る性質を持っています。

その優しさや共感力がゆえに、「考えすぎ」「思考が止まらない」状態に陥りやすく、日常的に疲れやすいという課題が起きがちです。

この記事では、

- なぜHSPは考えすぎてしまうのか

- 考えすぎが招く日常への影響

- 思考を止めるための具体的な3ステップ

- 自分を責めずに付き合うためのヒント

を、わかりやすくご紹介します。

目次

なぜ考えすぎてしまう HSP は“思考が止まらない”のか?原因4選

刺激に敏感な脳の構造を持つ HSP は考えすぎてしまう

HSPは、五感や感情の情報を深く処理する脳の構造を持っているといわれています。

たとえば、人混みの雑踏、相手の何気ない視線、空気のちょっとした変化。

これらすべてをキャッチし、しかも「どういう意味だったのか?」と丁寧に分析しようとするのです。

HSPの脳の働きや、感受性の背景については、医師監修の以下の解説も参考になります。

心が疲れやすくて生きづらい…それは「HSP」かもしれません(サワイ健康推進課)

共感力が高くて相手の気持ちを拾いすぎる HSP

HSPは、相手のトーンや表情から「機嫌が悪い?」「気を悪くした?」などを感じ取りやすく、必要以上に深読みしてしまいます。

たとえ相手にそのつもりがなくても、頭の中で「原因探し」が始まり、思考がループしやすくなるのです。

過去を繰り返し思い出し、考えすぎてしまう HSP の思考パターン

感情が伴った記憶はHSPの脳に強く刻まれます。

「前にこう言ったら嫌われたかも…」などのトリガーがあると、何度でもその場面を再生し、自己否定のスパイラルに入り込みやすいのです。

未来の悪いシナリオを先読みしてしまう HSP のクセ

HSPは慎重で、未来へのリスクを想定して準備しようとします。

しかしその結果、「失敗したら迷惑かけるかも」といった“最悪予想”を延々と繰り返し、不安を自分で増幅させやすくなるのです。

「考えすぎてしまう HSP」が日常で感じる4つの影響

考えすぎてしまう HSP の体への負担|睡眠の質が低下する

ベッドに入っても思考が止まらず、寝つけない・眠りが浅い・中途覚醒…といった睡眠問題が起きやすくなります。

集中力が続かなくなる| 思考の過剰がもたらす影響

作業中も「この方法で大丈夫?」と自問自答が続き、成果が出にくくなることがあります。

考えすぎてしまう HSP|自己否定の連鎖が起きやすい

「どうしてこんなに考えちゃうんだろう」とさらに思考し、自分を責める悪循環に陥りやすくなります。

感情をやさしく包んでくれる石と過ごすことで、自分への理解も深まります。

ローズクォーツの使い方5選|恋愛運もセルフラブも叶える方法とは?

HSP の思考過多と人間関係|他人との関係が怖くなる

「迷惑かけたかな?」「ちゃんと伝わってないんじゃ…?」と過剰に自問し、コミュニケーションへの恐れが生まれることも。

心が疲れやすくて生きづらい…それは「HSP」かもしれません

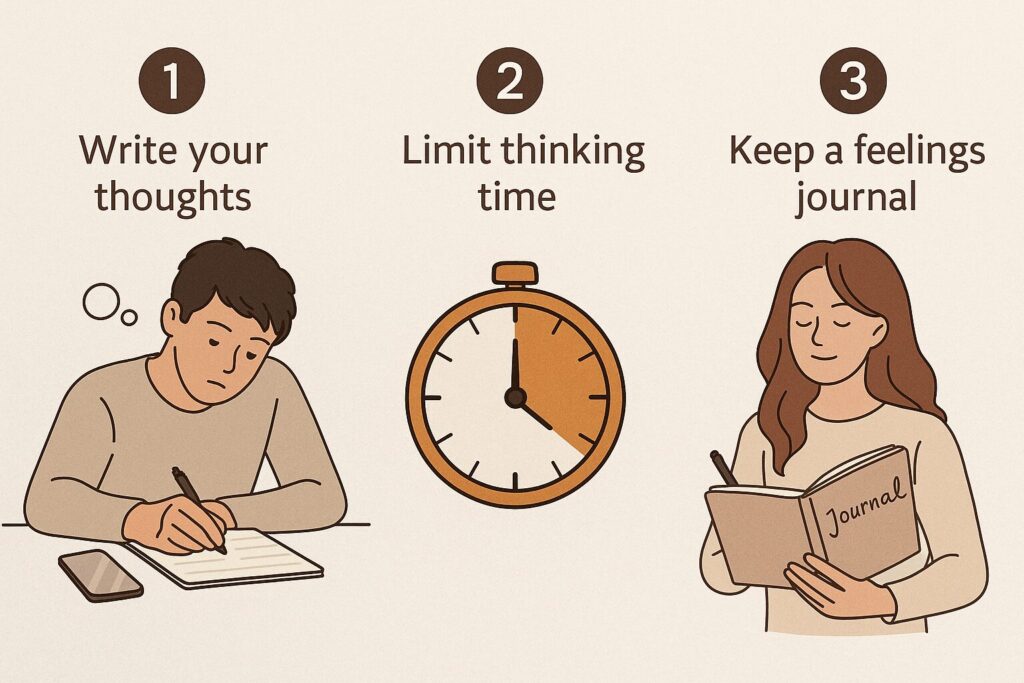

考えすぎてしまう HSP が心をラクにする3ステップ

ステップ①:「書く習慣」で考えすぎてしまう思考を外に出す(可視化)

頭の中がモヤモヤしているなら、紙やスマホのメモに全部書いてみましょう。

- 気になったこと

- 考えた理由

- 感じた感情 を順に書き出すことで、

「思っていること」と「感じていること」が明確になり、脳が整理を始めます。

見えない思考が「透明」に変わる感覚は、自分への理解と冷静さを与えてくれます。

ステップ②:考える時間に制限を設けて思考ループから抜け出す HSP の方法

「あれこれ考えすぎて止まらない…」というときは、「15分だけ考えていい」タイマーをセットしてみましょう。

時間が来たら、

- 短い散歩

- 深呼吸

- 好きな香りや音に浸る

などで、強制的に思考をリセットします。

「考えられるのは15分!」とルールを決めると、頭の中にストップラインができます。

ステップ③:感情日記で“思考”と“感情”を切り分ける | 考えすぎてしまう HSP の整理術

たとえば、思考が「〇〇さんに嫌われたかも」と頭の中に浮かんだときは、

- 思考:「××な反応だったから」

- 感情:「悲しい・不安」

のように、書き分けてみてください。

「私は不安なんだ」と気づくことで、思考を客観視しやすくなります。

感情を把握できると、自分を責めず、「今の私はこういう気持ちなんだ」と肯定しやすくなります。

心の整理をサポートするパワーストーンを取り入れるのもおすすめです。

たとえば、モヤモヤをリセットしたいときは、心を整える石を身につけてみましょう。

アマゾナイトの効果とは?“本当に使ってみて変化を感じた”パワーストーン

考えすぎてしまうHSPのよくある質問(Q&A)

Q1. 考えすぎてしまうのはHSPの特徴ですか?

A. はい、HSPの人に多く見られる傾向です。

HSPは脳の情報処理が深いため、些細なことでも多面的に考えすぎてしまいます。

「気にしすぎ」「心配しすぎ」と思われがちですが、それは繊細さゆえの自然な反応です。

Q2. 考えすぎて疲れる時、どうすれば止められますか?

A. 書き出す・時間を区切る・感情を可視化する方法が効果的です。

記事で紹介した「書く習慣」や「考える時間に制限を設ける」方法を使うことで、頭の中を整理し、思考のループから抜け出しやすくなります。

Q3. 「考えすぎる自分」が嫌になってしまいます…

A. それは、あなたが“優しさを持った人”だからこそ。

HSPの思考は「深さ」と「気づき」の宝庫です。

自己否定せず、「自分らしさの一部」と捉えてあげることが、心を軽くする第一歩になります。

Q4. 他人に「考えすぎ」と言われるのがつらいです…

A. 無理にわかってもらおうとしなくても大丈夫です。

HSPの感受性は、一部の人には理解されにくいこともあります。

まずは「自分が自分を理解する」ことを大切にしましょう。

【関連記事】HSPの4タイプとは? 自分の繊細さの傾向を知るヒントになります。

Q5. パワーストーンで考えすぎを和らげることはできますか?

A. はい、HSPに合うパワーストーンは“思考のバランス”を整えるサポートになります。

たとえば、

- 【アメジスト】…心を落ち着かせ、思考の暴走を抑える

- 【ラブラドライト】…敏感すぎる感受性を保護する

- 【スモーキークォーツ】…地に足をつけ、思考のグラウンディングに

日々身につけたり、寝室に置いたりすることで、自然と心が整いやすくなるでしょう。

【関連記事】アメジストの意味と効果とは?

まとめ|考えすぎてしまう HSP だからこそ知ってほしい、自分を大切にする方法

- HSPが考えすぎてしまうのは「敏感な脳」「共感力」「記憶力」「慎重さ」が強く組み合わさっているから

- 思考が止まらないと、睡眠・集中・自己肯定感・対人関係に影響が出やすい

- 「書く」「時間制限」「感情日記」の3ステップで、少しずつラクになります

- 考えすぎる自分は悪くない。むしろ「そのままで大丈夫」

自分を責めがちな思考グセには、直感や本音に気づかせてくれる石もおすすめです。

ホワイトサファイア石言葉|本音に気づく透明な力

最後に

「考えすぎる」ということ、それは弱さではありません。

それだけあなたが、人や出来事を真剣に受け止めている証です。

この記事でご紹介した3ステップをぜひ試して、

“考えすぎだけど大丈夫”という感覚を取り戻してくださいね。

あなたの心がすこしでも軽くなりますように。