この記事を書いた人

shiro(しろ)

・占いや心理学が大好きなブロガー

・MBTI・数秘術・パワーストーンを日々勉強中

・自分を知って、毎日をちょっと楽しく

・読むと元気になれる記事をお届けします

・パワーストーンや性格診断の記事も人気!

人の気持ちに敏感で、ちょっとした音や空気の変化にも疲れてしまう。

そんな繊細さに心当たりがあるなら、あなたはHSP(とても敏感な人)かもしれません。

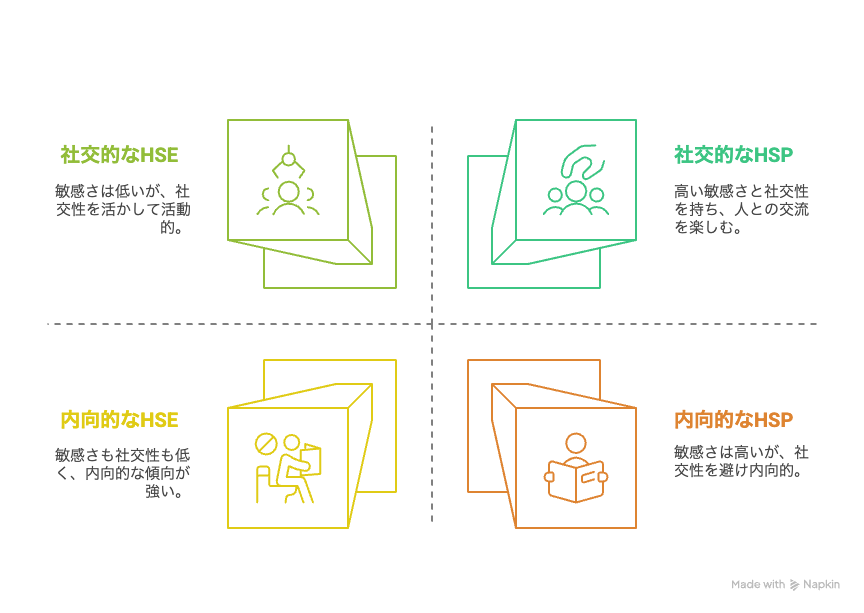

HSPには実は4つのタイプがあり、それぞれに合ったセルフケア方法があります。

この記事では、「私ってどのタイプ?」「もっとラクに生きるには?」そんな悩みを抱える方へ、タイプ別の特徴と、生きやすくなるヒントをわかりやすく紹介します。

HSPとは、繊細な気質で内向的な性格の人のことです。思慮深さや感情移入の強さなどの特徴があります。HSPは5人に1人の割合でいるとされています。

目次

HSPの4タイプとは?特徴と見分け方をわかりやすく解説

HSPの4タイプ① 内向型HSP(HSP)

特徴

静かな環境や一人の時間を好む。大勢の中ではエネルギーをすり減らす一方、落ち着いた場では本領を発揮。思考深く、感受性が豊かで、優れた観察眼と共感力を持ちます。

ラクに過ごすコツ

- 日々のスケジュールに「自分だけの時間」を必ず確保する。

- 自宅や自室を「心が落ち着く空間」に整える。

- 人との関わりや選択の前に、一呼吸おいて内観する習慣を。

HSPの4タイプ② 外向型HSP(HSE)

特徴

笑顔で明るく、社交的に見えるが、心の裏側では繊細な感性が常に働いている。人の言葉や場の雰囲気を過度にキャッチしがちで、気疲れすることもしばしば。

ラクに過ごすコツ

- にぎやかな時間と静かな休息をセットで意識的にとる。

- 会話や行動の後に、「自分は疲れていないか?」とセルフチェックを。

- 誰かと過ごす際は、「ひとりタイム」の希望を自然に伝える。

HSPの4タイプ③ 刺激追求型HSP(HSS型HSP)

特徴

冒険心旺盛で新しい体験にワクワクしつつ、刺激に弱く疲れやすいという一面も持つ矛盾のあるタイプ。

ラクに過ごすコツ

- 行きたい場所・したいことをリスト化し、「休憩時間」を長めに設ける。

- 適度な刺激を楽しむための「心身のリセット方法」を準備しておく。

- 無理をせず、「今日はこれくらいで十分」と感じられる目安を自分なりに設定。

HSPの4タイプ④ 外向的刺激追求型HSP(HSS型HSE)

特徴

「人も好き・新しいことも好き」というエネルギッシュなハイブリッド型。しかし、内側ではすぐ疲れる繊細さを持ち合わせています。

ラクに過ごすコツ

- 予定を「やりたい・やらなきゃ」ではなく、「やりたい+休める」のセットで構築する。

- 自分のリズムをくずしそうな時は、「今日は自分を大切にする日」と意識する。

- ポジティブな目標(「笑顔で終えたい」「楽しめる自分でありたい」)を優先。

【HSP診断】自分のタイプを知ってセルフケアに活かす

HSP診断テストで自分のタイプを把握

- ネット上で「HSP診断、HSE診断、HSS診断」などのキーワードで検索すると、無料で簡易テストが受けられます。

- 「敏感さの度合い」「刺激への反応」「社交性」などを自己評価する形式が多く、今の自分の状態把握に役立ちます。

診断結果の活かし方

- 型にはめすぎず、傾向を知る参考に

- 「~タイプだから○○すべき」と決めつけず、自分らしくいるためのヒントと捉えると◎

- 複数タイプの要素を併せ持つ人も多く、自分の傾向を柔軟に解釈しましょう。

HSPタイプ別|生きやすくなるセルフケアのコツ

内向型HSP(HSP)のセルフケア

- モ日々のスケジュールに「自分だけの時間」を必ず確保。

- 自宅や自室を「心が落ち着く空間」に整える。

- 一呼吸置いて自分と対話する習慣を。

さらに、アロマや自然音と組み合わせて、パワーストーンのやさしいエネルギーを取り入れると効果的です。

アマゾナイトは「希望の石」として知られ、心のモヤモヤをそっと和らげてくれます。

⇨ アマゾナイトの不思議|希望を与える“ホープストーン”の秘密

外向型HSP(HSE)の人間関係のコツ

- 会話の終わりに「ちょっと一人時間が必要」と切り出す練習を

- イベント参加後は「疲れたな」と感じたら深呼吸→短時間のリセット

- 人混みや騒音から離れる“隠れスポット”を見つけておく

直感と精神のバランスを整えたいときには、パープルサファイアがおすすめ。

精神性を高めながら、外からの刺激にも柔軟に対応できるサポートになります。

⇨パープルサファイアの石言葉と意味|“直感と精神性”を高める神秘の宝石

刺激追求型HSP(HSS型HSP)の付き合い方

- アクティブな日は、その後の静かな時間を必ずセット

- 大きな刺激より、小さな冒険(例:新しいカフェ、本屋めぐり)を楽しむ

- 旅や遠出を計画する場合は、長期間の休息日を取り入れる

行動力にブレーキがかかるとき、前向きな一歩を後押ししてくれるのがイエローアパタイトです。

「やってみたい!」を応援する心強い味方。

⇨イエローアパタイトの石言葉と意味|前進を促すパワーストーン

外向的刺激追求型HSP(HSS型HSE)のバランス法

- 始まりに「今日は笑顔で終えたい」と目標を立てる

- 内と外を切り替える合図(アロマを焚く、音楽を止める)を用意

- 疲れを感じたら「繊細さ」のフィルターを意識し、過剰反応をやさしく受け止める

周囲に合わせすぎて自分の本音が見えなくなったときには、グリーンサファイアがそっと内側の声を導いてくれます。

「本音で生きる」サポートストーン。

⇨ グリーンサファイアの石言葉と意味|迷いを晴らし“本音で生きる”石

HSP4タイプに関するよくある質問(Q&A)

Q1. HSPって病気なんですか?

A. いいえ、HSPは病気や障害ではなく“性質(気質)”の一つです。

感じ方が繊細なだけで、多くの人が社会で活躍しています。

Q2. 自分がHSPのどのタイプか分からない時は?

A. 無料診断テストを活用し、どの傾向が強いかを知るのが第一歩。

複数のタイプに当てはまる人も多いので、「参考程度に」捉えると◎です。

Q3. HSS型HSPとHSEって何が違うの?

A. HSS型HSPは刺激を求めるけど繊細な人。HSEは外向的だけど繊細な人。

→ 両方を併せ持つ「HSS型HSE」もいます。

Q4. HSPは治すべき?克服するべ

A. いいえ、克服ではなく「付き合い方を知ること」が大事です。

繊細さは弱さではなく、深い共感力や創造性の源です。

4タイプを越えて大切にしたい「自分らしさ」

自分がHSPであることを肯定的に受け止めよう

→ それは「傷つきやすさ」ではなく「豊かな感受性」の証。

「自分癒しの時間」を週に一度は確保

→ 静かな自然、公園、本、アロマ…何でもOK!

自分の“取扱説明書”を身近な人に伝える

→ 「疲れてる」「静かにしていたい」と言える関係性は、疲れにくさにつながる。

日々のストレスが増えたら、小さな調整から始めよう

→ 朝のカフェタイム、夜の本読み、週に30分の散歩…どれか一つで心が軽くなります。

まとめ:HSPは“強みに変わる感受性”

- HSPは「敏感すぎる」わけではなく、むしろ深い洞察力と共感力を持つ素晴らしいタイプ。

- 4つのタイプ(HSP/HSE/HSS型HSP/HSS型HSE)を知ることで、「自分がラクで輝ける方法」が見えてきます。

- 自分に合ったセルフケアの方法を取り入れ、小さな安心と余裕を日常に。

- 一人で悩まず、理解者とつながることで、「繊細さ」は生きやすさへと変わります。

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。この記事が「自分の繊細さって、強みなんだ」と気づくお手伝いになれば幸いです。

おすすめ関連記事でHSP×パワーストーンをもっと深く知る