この記事を書いた人

shiro(しろ)

・占いや心理学が大好きなブロガー

・MBTI・数秘術・パワーストーンを日々勉強中

・自分を知って、毎日をちょっと楽しく

・読むと元気になれる記事をお届けします

・パワーストーンや性格診断の記事も人気!

「静かにしていたいのに、なぜか人前では話しすぎてしまう……」そんな違和感を感じたことはありませんか?

実はその背景には、HSP(Highly Sensitive Person)という繊細な気質が関係していることがあります。

HSPの人は、沈黙に敏感だったり、相手の気持ちを過剰に汲み取ってしまい、無理に会話を広げようとして自分が疲れてしまうことが多いんです。

この記事では、

- なぜHSPが「しゃべりすぎてしまう」のか

- 話しすぎによる疲労や後悔を減らす方法

- 繊細さを活かした自然体の会話法

をやさしく解説していきます。

目次

HSPとは?しゃべりすぎる人に多い“繊細な気質”とは

HSPの特徴と“しゃべりすぎる”傾向の関係

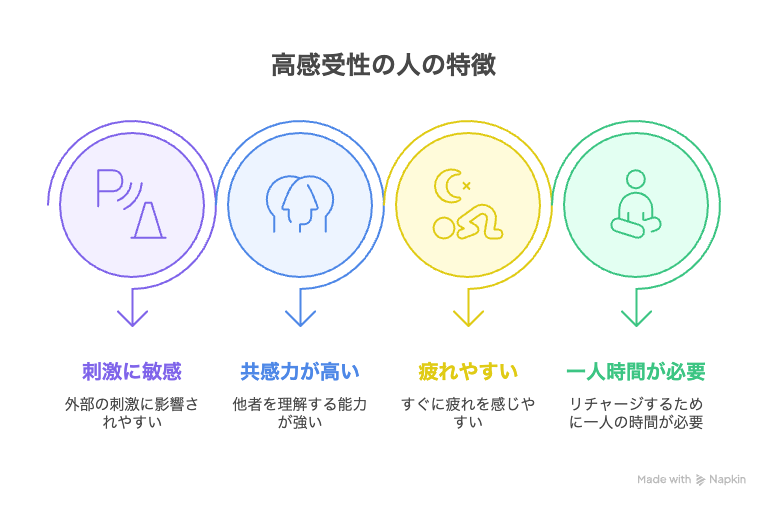

HSP(Highly Sensitive Person)とは、人一倍繊細で感受性の強い気質を持つ人のこと。

人口の約15〜20%に存在するとされており、病気ではありません。

主な特徴は以下の通りです。

- 五感や感情が鋭く、些細な変化に気づく

- 他人の表情や声のトーンから気持ちを読み取る

- 深く考え込みやすく、内省的

- 刺激が多い場所や長時間の人付き合いで疲れやすい

つまり、「人に気を使いすぎてしまう」「空気を読みすぎて疲れる」という悩みは、HSPの特性そのものなのです。

外向的HSP?内向・外向のグラデーションで見る違い

HSPだからといって、全員が「物静かで人見知り」なわけではありません。

実際には、人と話すのが好きな“外向的HSP”も存在します。

- 話すのは楽しいけど、帰宅後にどっと疲れる

- 初対面でも盛り上がるけど、家で反省会をしてしまう

- 一人も好き、でも孤独も苦手

このような「矛盾」を抱える人も多く、内向・外向はグラデーションであると理解しておくと、自分を責めずに済みます。

HSPが会話で感じやすいプレッシャーとは

会話中にHSPが無意識に感じやすいこと。

- 沈黙が不安でつい何か言おうとしてしまう

- 相手が楽しんでいない気がして焦る

- 表情や声色から「今、気分を害したかも…」と過敏に反応

結果として、相手のために話しているつもりが、どんどん自分ばかり話す構図に陥ってしまうことも少なくありません。

ご自身がHSPかどうか気になる方は、以下のチェックリストで簡単にセルフ診断してみましょう。

・ HSPセルフチェックテスト(外部サイト:ディスカヴァー)

HSPがしゃべりすぎる理由と心理背景

HSPがしゃべりすぎる理由を深掘りしてみよう

HSPは「場の空気」に非常に敏感です。

そのため、沈黙が訪れると「あ、気まずいかも」「何か話さなきゃ」と感じ、自ら話題を探して会話を続けようとします。

一見社交的に見えますが、内心は緊張や焦りでいっぱい。

無理をして話している状態なので、終わったあとにぐったりしてしまうのです。

HSPがしゃべりすぎたときに感じる“後悔”の正体

「相手に楽しんでもらいたい」「退屈させたくない」

そう思うがあまり、相手の話を待てずに自分がしゃべりすぎてしまうこともあります。

また、話している最中に相手の反応を見て、「盛り上がっていないかも」と不安になり、さらに別の話題を次々と繰り出す……という“暴走モード”に入ることも。

HSPがしゃべりすぎるのは自己防衛?その背景にある心理とは

HSPは自己反省・自己批判をしやすい傾向も持っています。

- 「なんであんなに話したんだろう」

- 「変なこと言ってなかったかな」

- 「うるさく思われたかも…」

このように、会話の内容を一人で反すうし、自分を責めてしまうことで、精神的な疲れが倍増してしまうのです。

HSPの「しゃべりすぎ」を減らすための対処法

HSPがしゃべりすぎる前に「一呼吸」おく習慣

会話中でも、話す前に1秒だけ間を取る意識をしてみましょう。

この「間」があるだけで、自分のペースを取り戻せますし、感情で突っ走って話すのを防げます。

さらに、相手に「きちんと考えて話してくれている」と印象づけることもできます。

HSPでも沈黙が怖くなくなる考え方とは?

沈黙は必ずしも「気まずい」ものではありません。

気を許せる人との沈黙は、むしろ心地よい時間になることもあります。

自分が沈黙を怖がらなければ、相手もリラックスできます。

「沈黙=安心してる証拠」と再定義してみてください。

しゃべりすぎるHSPにおすすめの“質問型会話術”

話をしすぎる自覚があるときは、意識的に相手へ質問を振るようにしましょう。

たとえば

- 「○○さんはどう思う?」

- 「最近なにか面白いことあった?」

- 「それってどんな感じだった?」

自分ばかり話す状態から、双方向のコミュニケーションへシフトできます。

しゃべりすぎるHSPが会話後に自分を責めないマインドセット

「話しすぎた」と思ったときに一番大切なのは、“反省”ではなく“受容”です。

「ちょっと頑張りすぎちゃったな。でも、それだけ気を使った証拠」と、自分をやさしく肯定してあげましょう。

「ちょっと頑張りすぎちゃったな。でも、それだけ気を使った証拠」と、自分をやさしく肯定してあげましょう。

▶ 感情を穏やかに整えたい方には【ムーンストーン】や【アマゾナイト】などのパワーストーンもおすすめです。

無理をしない自分に寄り添う、そんな癒しのサポートを感じられるかもしれません。

→ HSPにもやさしいパワーストーン一覧はこちら

HSPのしゃべりすぎは“悪いこと”ではない

しゃべりすぎるHSPが持つ“共感力”という強み

HSPの会話力の本質は、「話すこと」ではなく「感じ取る力」や「共感力」にあります。

相手のちょっとした変化に気づけたり、気持ちに寄り添ったりできるのは、HSPにしかできない才能です。

HSPでも疲れない話し方を身につけるヒント

無理にリアクションを取らなくてもいい。

全部の沈黙を埋めなくてもいい。

「がんばらなくてもいい会話」ができるようになると、人間関係がぐっと楽になります。

おすすめは、自分の会話の癖を振り返り、以下のような「言い換え」や「余白」を取り入れること。

- 「今は聞き手に回ってみよう」

- 「少し黙ってても、たぶん大丈夫」

- 「疲れたら、話さなくてもいい」

HSPの繊細さとMBTIの理論は親和性が高く、「なぜ人と話すのに疲れるのか?」の理解を深めるヒントになります。

ぜひ以下の記事も合わせて読んでみてください。

- MBTIの心理機能8つを解説|タイプ別の思考パターンも理解しよう

→ 自分が「話しすぎてしまう」根本的な思考スタイルを知るきっかけになります。

無理に話さないHSPの魅力が活きる関係づくり

HSPにとって一番安心できるのは、「話さなきゃ」と無理しなくていい関係性です。

沈黙が怖くない相手、気を使わなくても分かり合える友人、そうした人との関係を大切にすることで、HSPの魅力はもっと自然に発揮されていきます。

話すのに疲れるHSPさんには、3人以上の会話が苦手な症状やその対処方法の記事も参考になります。

こちらも併せてチェックしてみてください。

- HSPは3人以上の会話が苦手?その理由と対処法を徹底解説

→ 「話が続かない」「会話後にどっと疲れる」といったことに寄り添った内容です。

HSPがしゃべりすぎるによくある質問(Q&A)

Q1. HSPなのにおしゃべりって矛盾していませんか?

A. 矛盾ではありません。

HSPは「繊細で静かな人」というイメージがありますが、実際には“外向的HSP”も多く存在します。

会話が好きだけど疲れやすい、自分の話をしてもあとで反省してしまう…という傾向は、HSPの共感力や気配りの強さからくるものです。

Q2. しゃべりすぎた後に落ち込むのはどうして?

A. HSP特有の“反すう思考”によるものです。

会話後に「変なこと言ったかも…」とくよくよしてしまうのは、HSPに多い“内省”や“自己批判”の傾向からきています。

ネガティブにとらえすぎず、「気を配った証拠」「真剣に向き合ったからこそ」と、やさしく受け止めてあげましょう

Q3. HSPにおすすめの会話術ってありますか?

A. 「質問型会話」がおすすめです。

話しすぎを防ぎたいHSPさんには、「相手に質問する」「一呼吸おいて話す」「沈黙もOKと考える」などの工夫が効果的。

会話の主導権を少し相手に渡すだけでも、疲れ方がまったく変わってきます。

まとめ|HSPがしゃべりすぎる理由と上手な付き合い方

HSPが「しゃべりすぎる」のは、繊細さ・共感力・気配りがあるからこその行動です。

あなたが悪いわけではありません。

でも、もしその結果として「疲れる」「後悔する」ことが多いなら、少しだけ“話しすぎない工夫”を取り入れてみてください。

- 沈黙を受け入れる

- 一呼吸おく

- 質問を使って会話を循環させる

- 会話後に自分を責めない

これだけでも、会話はずっと楽になります。

そしてなにより、無理のない自分のまま、信頼できる人とつながれるようになります。

あなたの繊細さは、弱さではなく、大切な個性。

それを守りながら、会話も人間関係も自然体で楽しめるようになっていきましょう。